#easy rider #dennishopper #peterfonda #jacknicholson #netflix

Easy Rider, 1969, Dennis Hopper alla macchina da presa. Non aver saltato il fosso per il lungo durante la Guerra del Vietnam significa mancare lo spirito del tempo, me ne rendo conto, tuttavia la challenge postami dall’algoritmo di Netflix, ieratico nel porre la pellicola in evidenza, non poteva che trovare accoglimento.

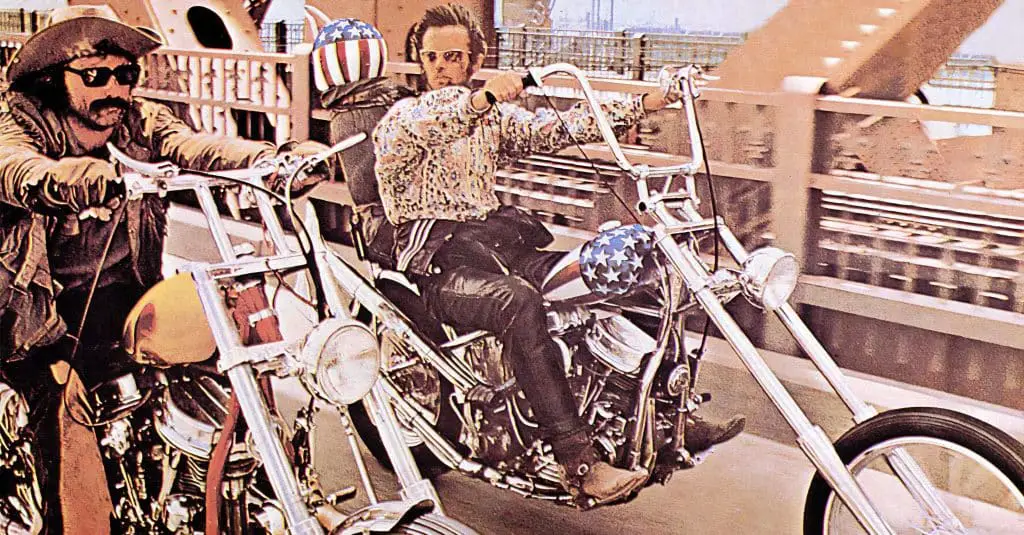

II road movie che ha iniziato la New Hollywood, leggo distrattamente, le nomination agli Oscar e al Festival di Cannes, scotomizzo nel bagliore di uno screenshot. E poi la consacrazione di Jack Nicholson, comprimario nel rubare la scena, con Peter Fonda e lo stesso Hopper a cavalcare Harley Davidson, zoccoli a motore di un Far West fuori tempo massimo, dove la legge esiste ma le targhe alterne sono metafora normativa.

La libertà, la controcultura, gli hippie. Ma quali, si domanda l’ingenuità da millennial, la tipica disincantata che flirta con la Gen Z, con noi di metà anni ’90 a considerare il Muro di Berlino souvenir e la Baia dei Porci mero spunto per il gioco della Playstation da recuperare tramite remastered.

Non so nulla del Sessantotto, il maggio francese non capisco contro cosa si scagli, inutile che io discuta di uno zeitgeist che mi è alieno. Dovrei intuirlo all’ora di film, nella scena del ristorante, preludio verbale del tragico finale, ma direi sì con la testa senza credere che tale mondo sia esistito davvero. No, non mi sono perso nei labirinti di verità da Philip K. Dick, m’importa poco di Ubik e demiurghi, semplicemente a livello emozionale è troppo distante il veleno conformista anni ’50 affinché possa avere interesse per ciò che s’è proposto come antidoto, al netto delle illusioni, al netto che sarebbe potuta essere financo la mia battaglia.

Non sembrano strani Wyatt e Billy, o perlomeno non paiono fuori luogo nelle distese americane, con, sulla giacca, una bandiera a stelle e strisce più sobria dei boomer tutta vodka nei peggiori bar di Spotorno, i quali vivono sereni e beati la crisi di mezza età, perché coi jeans strappati e le storie Insta, non so, gliene daresti al massimo 39.

Un’illusione ottica, un abbaglio ideologico, che porta i lettori di Paul Auster a ritenere gli Stati Uniti di Eisenhower e Nixon premesse retoriche di quelli di Trump, nonostante simbolo degli attacchi di Capitol Hill fossero vichinghi dallo stile decisamente più improbabile rispetto ai citati avventori della nota località ligure.

Anarchia unica via, fantasia al potere, armonia cosmica, certo, però nel frattempo Born To Be Wild è diventata jingle della réclame targata Jeep, e gli spazi di libertà del 21esimo secolo sono percorsi dal TAN fisso del SUV, oltre che dalla costante rata, con tanto di TAEG che se non fai il finanziamento godi solo a metà. E l’amore libero? Bah, non funziona manco a Italia Shore. Ultima vittima: Marcolino il Giaguaro.

Un’escatologia universalista, da fine della storia, contro l’omologazione ma intrinsecamente volta a rendere tutto uguale a sé, che nega il concetto di tempo e appiattisce ogni cosa al randagio e all’errante, un momento dialettico in cui gli esclusi respirano tra il lager di vent’anni prima e la repressione da lì a venire, con l’unica opzione, alla lunga, di essere sovrastruttura e significante senza mai poter essere struttura e significato, se non in bolle di cui nessuno garantisce la sopravvivenza.

Comunitarismo libertario, una contraddizione in termini, perché o vengono prima i bisogni della comunità o vengono prima i desideri degli individui, talvolta sono in simbiosi, talvolta si alimentano, ma è nel caso estremo che una pluralità di soggetti decide se essere comunità coesa o individui liberi, con le regolarità della storia a sconsigliare visioni positive dell’animo umano.

E comunque, sai, ha ragione lo strafatto Jack Nicholson: parlano tanto di libertà individuali, ma appena ne vedono uno realmente libero gli danno dello strunz. Io domani vado a correre, sul presto. Dai, Burioni, mandami la SWAT.